備蓄米はいつまでに食べる?鮮度維持と活用術

ご家庭の備蓄米、「いつまでに食べればいいのか」「どうすれば美味しく保存できるのか」と疑問に思っていませんか?万が一の災害時に役立つ備蓄米ですが、いざという時に美味しく食べられるよう、適切な管理が大切です。

この記事では、備蓄米の賞味期限から、保存期間を延ばすコツ、そして食べきれない時の活用方法まで、詳しく解説しています。賢く備蓄米を管理し、安心して毎日の食卓に、そして緊急時に役立てるための情報をお届けします。

- 備蓄米の賞味期限や適切な保存期間がわかります

- 備蓄米を長持ちさせるための具体的な方法を知ることができます

- 食べきれない備蓄米をおいしく消費するアイデアが見つかります

- 災害時に備える「ローリングストック法」が実践できるようになります

備蓄米の「いつまで」を知る!期間と鮮度維持のポイント

備蓄米をいざという時に美味しく食べるためには、まず「いつまで」を把握することが重要です。このセクションでは、備蓄米の賞味期限や保存期間について詳しく解説し、鮮度を保つための具体的なポイントをご紹介します。

- 備蓄米の賞味期限とは

- 備蓄米の適切な保存期間

- 精米前と精米後の保存期間の違い

- 無洗米の保存方法と注意点

- 備蓄米の買い替え時期を見極める

備蓄米の賞味期限とは

お米には、明確な賞味期限の表示義務がありません。しかし、だからといっていつまでも美味しく食べられるわけではありません。一般的に、お米の袋に記載されている「精米年月日」を目安に、美味しく食べられる期間を判断します。

精米したお米は、空気や湿気に触れることで少しずつ酸化が進みます。これはお米の鮮度が落ち、味が劣化する主な原因です。そのため、表示がなくても、精米年月日を参考に鮮度を意識することが大切です。

注意点:賞味期限と消費期限

賞味期限は「美味しく食べられる期間」、消費期限は「安全に食べられる期間」を指します。お米は賞味期限切れでもすぐに食べられなくなるわけではありませんが、風味は落ちていきます。

備蓄米の適切な保存期間

備蓄米の保存期間は、保存状態によって大きく異なります。最も理想的なのは、低温で湿度変化の少ない場所での保存です。

例えば、冷蔵庫の野菜室は、温度が低く湿度も適度に保たれるため、お米の保存には非常に適しています。常温での保存であれば、夏場は短く、冬場は長くなる傾向にあります。特に高温多湿な環境は、お米の劣化を早めるだけでなく、虫の発生にもつながりやすいため、避けるべきです。

👩「夏場に常温で保存していたお米が、なんだかベタつく気がするんです。」

👨「それは湿気や温度が原因かもしれませんね。お米は生き物ですから、保存環境で品質が大きく変わりますよ。」

信頼できる情報源として、農林水産省のウェブサイトもご参照ください。 参照:農林水産省

精米前と精米後の保存期間の違い

お米は、精米される前と後で保存期間が大きく変わります。

玄米の状態であれば、もみがらをまとっているため、酸化や劣化が進行しにくく、比較的長期間の保存が可能です。適切な環境下であれば、1年以上の保存も期待できます。

一方、精米後のお米は、空気に触れる表面積が増え、脂質が酸化しやすくなります。このため、精米後は鮮度が急速に落ち始め、美味しく食べられる期間が短くなります。一般的には、精米後1ヶ月以内に食べきるのが理想的とされています。とくに夏場はさらに短くなるため、注意が必要です。

無洗米の保存方法と注意点

無洗米も、基本的に通常のお米と同じ方法で保存します。しかし、無洗米は表面のぬか層が除去されているため、実は通常のお米よりも酸化が進みやすいと言われています。

購入後は、密閉できる容器に移し替え、直射日光が当たらず、涼しい場所で保管してください。可能であれば冷蔵庫での保存をおすすめします。鮮度を保つためには、購入後できるだけ早く消費することが賢明です。

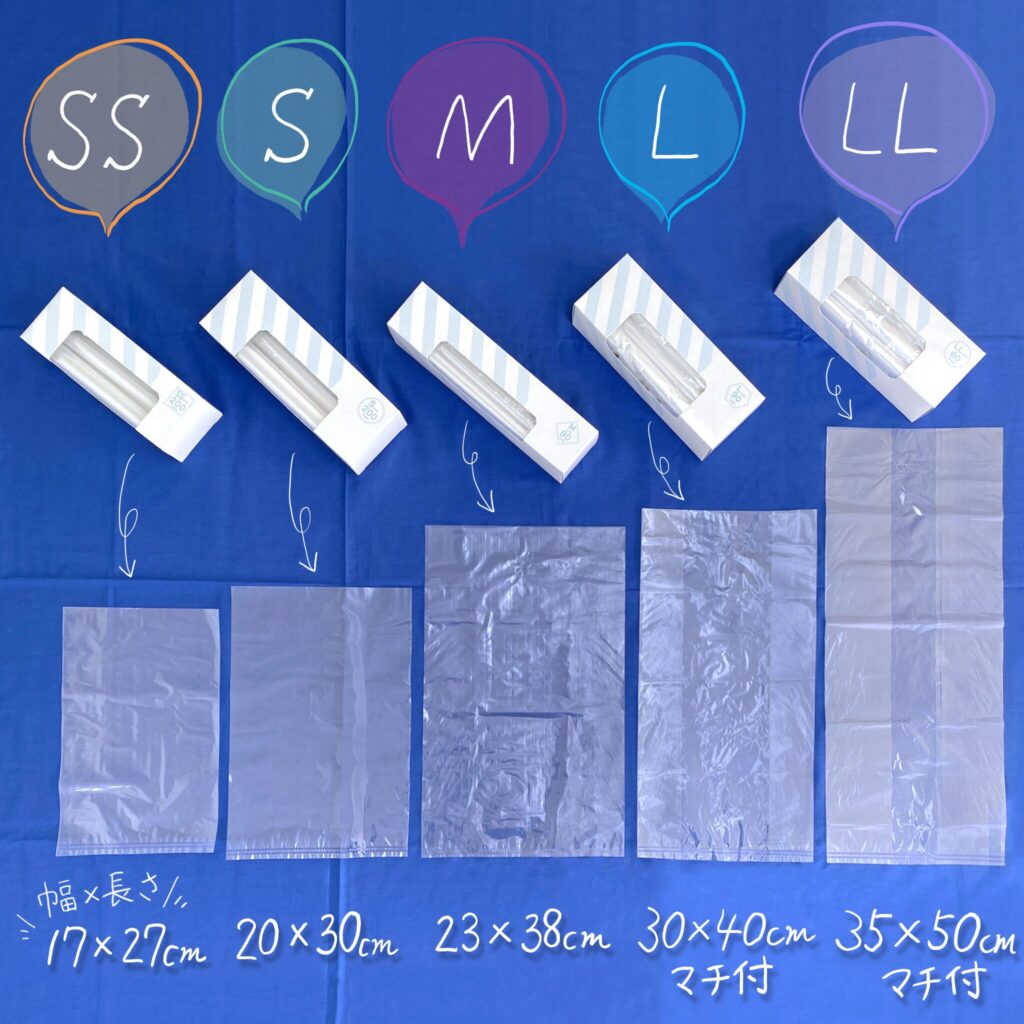

ポイント:密閉容器の活用

お米を保存する際は、密閉性の高い容器を使うことで、酸化や湿気を防ぎ、虫の侵入も防げます。

備蓄米の買い替え時期を見極める

備蓄米の買い替え時期は、主に「精米年月日」と「保存状態」から判断します。定期的に備蓄米をチェックし、古いものから消費していく「ローリングストック法」を実践することで、常に新鮮なお米を保つことができます。

また、お米に異臭がないか、変色していないか、虫が発生していないかなども確認してください。これらの異変が見られた場合は、早めの消費、または廃棄を検討しましょう。

備蓄米を美味しく食べきる!活用術とローリングストック

備蓄米は、ただ保管するだけでなく、計画的に消費し、いざという時に活用できる状態を保つことが重要です。ここでは、備蓄米を上手に食べきるためのローリングストック法と、美味しく活用するアイデアをご紹介します。

- 備蓄米をローリングストックで無理なく消費

- 備蓄米が食べきれない時の解決策

- 古米の活用アイデア

- 備蓄米の美味しい食べ方

- 備蓄米を非常食として活用する期間

備蓄米をローリングストックで無理なく消費

ローリングストック法とは、普段の生活で消費する食品を少し多めに備蓄し、使った分だけ買い足していく備蓄方法のことです。

この方法を実践することで、常に一定量の備蓄を保ちつつ、古いものから順番に消費できるため、備蓄米の賞味期限切れを防ぎ、廃棄を減らすことができます。具体的には、「新しいお米はストック棚の奥へ、古いお米は手前へ」というルールを設けると良いでしょう。

備蓄米が食べきれない時の解決策

計画的に消費していても、どうしても備蓄米が食べきれないという状況に直面することもあります。そんな時は、以下のような方法を検討してください。

- 寄付する: フードバンクなどの団体では、食品の寄付を受け付けています。まだ食べられるお米が無駄になるのを防げます。 参照:日本消費者連盟(米の保存に関する情報を含む)

- おすそ分けする: 親戚や友人、近所の方に譲ることで、感謝されながら消費できます。

- 加工品にする: 米粉にしてパンや菓子作りに利用したり、甘酒や味噌の原料として活用したりする方法もあります。

古米の活用アイデア

少し古くなってしまったお米でも、工夫次第で美味しく食べることができます。風味は新米に劣るかもしれませんが、十分活用できるでしょう。

例えば、水の量を少し多めにして炊く、炊飯時に少量のみりんやお酒を加えることで、ふっくらと美味しくなります。また、炊き込みご飯やカレー、リゾット、お粥など、味付けが濃い料理や水分を多く含む料理に使うと、古米特有の臭いやパサつきが気になりにくくなります。

備蓄米の美味しい食べ方

備蓄米を美味しく食べるためには、いくつかのコツがあります。

まず、炊飯前にはしっかりと研ぐことが重要です。また、浸水時間を新米よりも長めに取ることで、お米の芯まで水を吸わせ、ふっくらとした炊き上がりになります。例えば、冬場であれば2時間以上、夏場でも1時間程度の浸水を心がけてください。

炊飯器に炭や昆布を入れて炊くことも、お米の風味を引き出し、美味しくする工夫の一つとされています。

備蓄米を非常食として活用する期間

備蓄米を非常食として活用する場合、その期間は非常に重要です。長期保存米として市販されているものは、脱酸素剤が入っていたり、真空パックになっていたりするため、数年から5年以上の保存が可能です。

一方で、通常の備蓄米は、前述の通り精米後1ヶ月〜2ヶ月程度が美味しく食べられる目安です。非常時に備える際は、通常の備蓄米と合わせて、長期保存可能な専用の備蓄米も準備しておくことをおすすめします。

メモ:定期的な入れ替えが重要

非常食であっても、定期的な入れ替えは欠かせません。賞味期限の近いものから消費し、新しいものに入れ替えるローリングストックを徹底してください。

まとめ:備蓄米はいつまでに食べる?ポイントを押さえて賢く備蓄

- お米には明確な賞味期限表示義務はない

- 精米年月日を参考に鮮度を判断する

- 冷蔵庫の野菜室は備蓄米の保存に最適である

- 高温多湿な場所での常温保存は避けるべきである

- 玄米は精米後のお米よりも保存期間が長い傾向がある

- 精米後のお米は早めに消費することが望ましい

- 無洗米も密閉して冷蔵庫での保存が推奨される

- 備蓄米の買い替えは精米年月日と保存状態から見極める

- 異臭や変色がある場合は消費を控えるのが賢明である

- ローリングストック法は備蓄米を無駄なく消費する有効な手段である

- 食べきれない備蓄米はフードバンクへの寄付やおすそ分けも検討できる

- 古米は炊き込みご飯やリゾットなど濃い味付けの料理で活用できる

- 炊飯時にお酒やみりんを少量加えると古米も美味しくなる

- 備蓄米を炊く際は浸水時間を長めに取るのがポイントである

- 非常食としては長期保存米の活用も視野に入れるべきである

- 備蓄米を賢く管理し、日々の食生活と災害対策に役立てましょう